一字に託す「今年の漢字」、年末の風物詩に…「総理に聞かれても事前に教えない」

2020年12月15日放送

第九初めは失敗作だった「第九」…当初の演奏会、何があったのか

読売新聞 11月19日掲載

ラジオ版New門 (文字起こしバージョン)

ラジオ版New門 (文字起こしバージョン)

この門を開けばニュースの世界がくっきり見えてくる。ラジオ版NEW門ニュースの門です。今回のテーマは「第九」です。NEW門先月19日掲載の『初めは失敗作だった「第九」…当初の演奏会、何があったのか』についてピックアップしてお伝えしていきます。

今年はこの新型コロナウイルスの影響で、生で演奏会を聴ける機会っていうのはなかなか少なくなっていますけれども、ま、年末といえば「第九」の季節ですからねー。

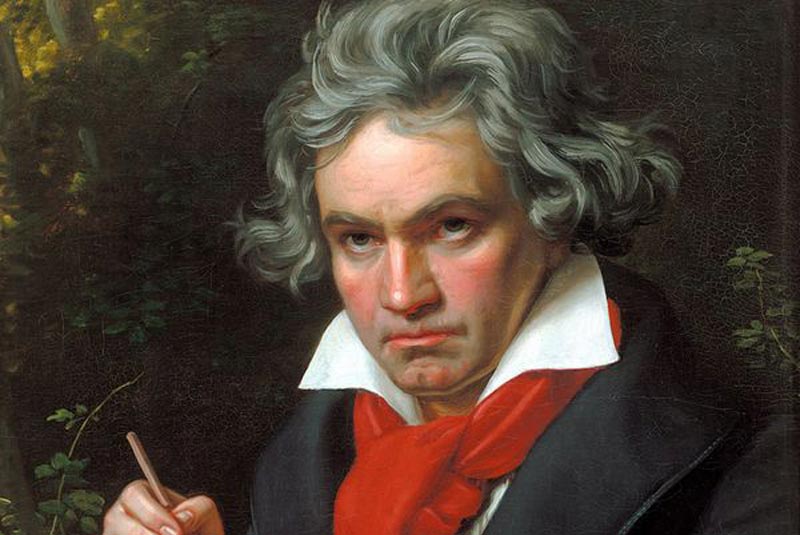

そうですよね。特に今年はですね、明日、12月16日が第九を作曲したベートーベンの生誕250年とあって、ムードは格別なんです。

はい。

「人類共通の芸術」とも称される名曲ですけれども、なぜか、当初の演奏会では散々だったそうで

はい。

いったい何があったのかというお話です。

えー当初の演奏会で第九が散々だったというのは、ちょっと意外ですよね

そうですよね。あらためて第九についておさらいすると、第九は交響曲第9番の通称で、合唱付きの第4楽章が「歓喜の歌」です。

はい。

本格的な合唱が導入された初めての交響曲でもあります。1824年5月7日にウィーンで初演をされた当時、ベートーベンは53歳だったんですが、

ええ。

実はこれ、亡くなる3年前で、既に聴力を失っていたそうなんです。

そんな状態で初演を迎えたっていうことなんですね。

はい。第九の誕生が描かれた映画「敬愛なるベートーベン」では、ベートーベンが「聴く喜びを禁じられても、私の言葉こそ神の声だ」と言って初演の指揮台に立つシーンがあるんですが

はい。

演奏が終わった直後、客席の歓声がわからずに、振り返って初めて総立ちで拍手を送る満場の聴衆が目に入って、

うーん。(≧▽≦)

恍惚(こうこつ)とした表情を浮かべて両手を広げます。

はい。

この劇的なハイライトは、史実を基に脚色されたものなんですけれども、実際の初演は実は穏やかではなかったんです。

そうなんですね。何があったんですか?

初演の興行は運営費がかさんで失敗に終わって、

ええ。

憤慨したベートーベンは、関係者を罵倒したと伝えられているんです。

はい。

さらに半月後の再演は客席が埋まらず実質の赤字でした。

えー。Σ(゚Д゚;)

ドイツの音楽新聞には、第4楽章を短く、分かりやすくせよと書かれて、「作曲家も聴く力を奪われていなければ、同じように思ったはずだ」と痛烈に批判をされたんです。

はい。

そしてベートーベンが亡くなった後、第九の演奏はほぼ途絶えてしまったんです。

へー。どうしてこの初演が、うまくいかなかったんですかねー。

この背景なんですが、当時のウィーンではイタリアのオペラが流行していて、交響曲への関心が薄かったことがあるようなんです。

はい。

しかも楽譜に書かれた音は、当時の演奏技術や楽器の性能を超えていまして、

へー。

編成も大規模すぎてプロ奏者がそろわなかったそうで、練習で高音を歌えなかった独唱者が降板したという逸話も残っているそうです。

そうなんですねー。

ベートーベンが、ピアノ・ソナタの難しい曲を手掛けたときに「50年もたてば演奏されるだろう」。と豪語したそうなんですけど、

すごい。( ゚ ω ゚ )

第九についても時代を先取りしすぎたのかもしれません。

では評価されるまでに、かなり時間がかかったんですか?

そうなんですよ。作曲家のワーグナーが最新の楽器に合わせた編曲ですべての楽章を演奏して、第九の再評価につなげたのは22年後のことでした。

そうなんですねー。

ワーグナーは当初の第九について「作曲家が思い浮かべたメロディーを演奏できていなかった」と書き残しているんです。

はい。

べートーベン研究で知られる音楽学者の平野昭さん(71)は「第九が当初注目を集めたのは、売れっ子作曲家の新作交響曲という観点から。

はい。

評価が定まったのは後の時代で、メッセージの明快さ、普遍性が人々をひき付けるようになった」と語っています。

へー。そうなんですねー。ところで、師走12月に第九を歌う、演奏するのって、世界共通の習慣なんですかね。

これがですね、「師走に第九」という習慣は、実は日本独特だそうです。

えー。

一説によりますと、ドイツに留学経験のあるNHK職員が欧州の習慣だと勘違いをして、1940年の大みそかにラジオで流したのがきっかけとされています。

へー。

さらに戦後は、楽団員が年越し費用を必要としたこともあって、合唱ブームを背景に定着したといわれているんです。

そうなんですねー。そして、いまや第九は時代だったり国境を超えて愛され続けるようになったわけなんですね。

そうですねー。ちなみに編成はベートーベンが作曲した九つの交響曲の中では最も大きくて、管弦打楽器に4人の独唱、混声四部合唱を伴っています。

はい。

さらに演奏時間がおよそ70分もあって演奏が簡単ではないものの、

うーん。

第九のスケールの大きさ、メッセージ性の強さが人々をひき付けて、歴史の節目などで度々演奏されてきたました。

はい。

たとえば、1972年には、1972年、ヨーロッパ全体を象徴する「欧州の歌」として、欧州議会がこの「歓喜の歌」を採択したり、1989年11月にベルリンの壁が崩壊したドイツでは、翌月の12月のクリスマスに巨匠バーンスタインの指揮で演奏をされました。

はい。

また、1998年に行われた長野オリンピックの開会式では、あの小沢征爾さんの指揮で第九の大合唱が披露されて

はい。

海外の5つの都市と衛星回線で結ばれて、歌詞に込められた平和への願いを世界中に届けました。

すごいスケールですね。

そうなんですよ。

ま、でも今年はせっかくのベートーベンの生誕250年という記念イヤーにも関わらず、コロナ禍で合唱イベントへの影響も大きく出ていますよね。

そう、残念なんですよね。記念イヤーの今年は関連本の出版とかCD発売などが相次いで、この年末には多くの第九コンサートが計画をされていたんですが、

はい。

各地のイベントは、コロナ禍で内容の変更や中止を迫られました。

第九の歌詞には

はい。

――全ての人々が兄弟となる

――抱き合え、諸人(もろびと)よ!

といった歌詞があるように、ドイツの詩人シラーの作品を基にベートーベンが第九の歌詞に込めたのは、人類愛や平和のメッセージになります。

はい。

コロナ禍に直面する人類に向け、苦難の歴史を超えた「歓喜」の音色を響かせてほしいものですね。

県内では、先日12月13日に、高崎第九合唱団が、高崎芸術劇場で、歌えるマスクを使ったりとか、いろんな感染症対策を高じた中で演奏会、行ったわけなんですけれども

はい。

県内の他の団体では中止を余儀なくされたところも多くありましたので、来年の年末は第九が各地で楽しめるようになっているといいなと感じますね。

ほんとにそう思いますね。